Strada Pelosa Canale Brentella Il LazzarettoLa Guerra Chiesa di Cave |

Il Lazzaretto alle Brentelle

Il lazzaretto alle Brentelle fa parte della lunga lista dei monumenti demoliti a Padova nei primi decenni del XIX secolo, all'indomani della radicale trasformazione politico-amministrativa subentrata al crollo del regime napoleonico...

Le note che seguono sono state liberamente tratte dal bellissimo libro:

Il Quartiere Brentella: la Città di Padova oltre le mura occidentali a cura di Claudio Grandis.

Una breve premessa

Costruito tra il 1533 e il 1555 il Lazzaretto venne eretto nello stretto spazio racchiuso tra la riva destra del canale Brentella e l'antico "Arzeron comune", oggi Via Montecero.

Della sua presenza ci sono rimaste solo poche immagini, il nome di un corso d'acqua - il Lazzaretto (1) per l'appunto - e l'edicola religiosa posta all' incrocio di Via Pelosa con Strada VII Martiri, contenente un' antica statua raffigurante S.Rocco,(FOTO INAUGURAZIONE) il patrono cui ricorrevano le popolazioni di mezza Europa tutte le volte che si manifestavano sintomi di epidemie e pestilenze. l'edicola religiosa posta all' incrocio di Via Pelosa con Strada VII Martiri, contenente un' antica statua raffigurante S.Rocco,(FOTO INAUGURAZIONE) il patrono cui ricorrevano le popolazioni di mezza Europa tutte le volte che si manifestavano sintomi di epidemie e pestilenze.

(1) Lo scolo Lazzaretto corre lungo il lato ovest di Via Montecero, proveniente dall'abitato di Caselle e precisamente dalla chiavica regolatrice di Treponti; termina il suo percorso nel grande di bacino di raccolta dell'idrovoradel Brentella, scavato dopo l'alluvione del 1966.

Le vicende politiche

Tra il 1523 e il 1533 il Consiglio della città di Padova dibattè a lungo sulla necessità di costruire un nuovo lazzaretto visto che il precedente, ricavato nel piccolo monastero femminile di Fistomba, era stato abbattuto per creare la spianata attorno alle nuove mura della città.

Padova era stata riconquistata da Venezia sul finire del 1509. Tra gli immediati provvedimenti del Senato Veneto, rientrava, tra l'altro, la costruzione delle nuove mura difensive ...  La costruzione delle mura, in particolare, comportò una profonda alterazione dell'immediata periferia della città. Essa infatti interessò, non solo gli spazi per l'elevazione delle murature, degli spalti e dello scavo dei fossati, ma coinvolse pure l'immediato anello esterno per un'estensione di oltre 1.500 metri dalle mura verso il contado, che venne sistematicamente sgombrato da ogni presenza (spianata che assunse il nome di Guasto). La costruzione delle mura, in particolare, comportò una profonda alterazione dell'immediata periferia della città. Essa infatti interessò, non solo gli spazi per l'elevazione delle murature, degli spalti e dello scavo dei fossati, ma coinvolse pure l'immediato anello esterno per un'estensione di oltre 1.500 metri dalle mura verso il contado, che venne sistematicamente sgombrato da ogni presenza (spianata che assunse il nome di Guasto).

Erano stati i progettisti militari ad imporre la realizzazione della spianata ...le nuove tecniche militari elaborate con l'avvento delle potenti macchine da fuoco prevedevano che, per colpire i potenziali assedianti, lo spazio doveva essere sgombro da ogni riparo.

Tra gli edifici abbattuti figurava anche il vecchio lazzaretto, o "Nazareth", ricavato all'interno del monastero delle monache benedettine di Fistomba, in seguito al trasferimento delle religiose nel convento cittadino di S.Stefano (l'odierno palazzo della Prefettura).

La scelta dell'area: le ragioni logistiche

In epoca carrarese (1318-1405) ... si era convinti che il contagio provenisse dalla nemica

Venezia, città rivale, ma anche scalo privilegiato delle

merci provenienti dall' Oriente.

All'indomani della conquista di Padova

questa convinzione venne meno. Da Venezia, tenuto conto dei controlli

su passeggeri e merci, non c'era più motivo di temere il

diffondersi di epidemie.

Altrettanto non si poteva dire per ciò

che arrivava dal Trentino e dalla Lombardia. Dalla zona occidentale

e settentrionale gran parte dei viaggiatori e delle merci giungevano

a Padova per mezzo di imbarcazioni e zattere, passando necessariamente

per il canale Brentella e per il vicino centro del Bassanello. Collocare

in questa zona un posto di controllo, avrebbe facilitato le operazioni

e l'eventuale deposito per quaranta giorni (la nota quarantena)

delle persone e delle merci stesse.

L'ubicazione del Lazzaretto in questa

zona consentiva pure di convogliare eventuali persone e merci infette

provenienti dalle strade, come la "Mestrina"

(odierna Statale 11), la "Montanara" (attuale Strada dei

Colli) e la "Strada Battaglia" (odierna Statale 10); seppure

praticabili solo nelle stagioni favorevoli, le antiche piste in

terra battuta convogliavano in città considerevoli quantitativi

di merci e persone a piedi, a cavallo e in carrozza.

La corte benedettina di Praglia

Seppur resta incerta la data del trasferimento,

è comunque sicuro che già nel 1527 il Lazzaretto era stato provvisoriamente trasferito a Brusegana

presso l'antica corte benedettina del monastero di Praglia (l'odierno

Istituto Tecnico Agrario "Duca degli Abruzzi" - nella foto).

L'11 febbraio di quell'anno il Doge

di Venezia Andrea Gritti ordinava

al podestà ed al capitano di Padova di provvedere affinché

gli ammalati fossero trasportati in altro luogo e che si trovasse

un'area idonea da destinare stabilmente a lazzaretto .. ordini ed

inviti a restituire la corte benedettina ai monaci furono reiterati

dal Doge, fino al 1533 quando il Consiglio della città raggiunse

l'accordo per l'acquisto del terreno e diede l'avvio ai lavori in

località Barca "loco alla Stra Pelosa sopra l'acqua

delle Brentelle tra il ponte di Brentelle de Sopra e quello de Sotto

miglia doi distanti de quella cità".

La costruzione del Lazzaretto nuovo

a) L'acquisto dell'area

Tra le prime attestazioni

di volontà dirette alla costruzione del nuovo lazzaretto,

troviamo una ducale (tipico provvedimento del Doge veneziano)

del 1523 con il quale si autorizzava il riuso di pietre, coppi e

legnami provenienti dalla demolizione di alcune case abbattute in

"curia palatii" (odierna Piazza Capitaniato) per la costruzione

del nuovo Lazzaretto;

Da questa data e fino al 1533, anno d'inizio

dei lavori, è un susseguirsi di provvedimenti, deliberazioni

cittadine e ducali del Doge veneziano. Il ritardo di

circa dieci anni tra la decisione iniziale e l'avvio dei lavori è da imputarsi alla contrastata vicenda

che interessò l'acquisto del terreno... l'avvio dei lavori è da imputarsi alla contrastata vicenda

che interessò l'acquisto del terreno...

Nel 1529 la Comunità di Padova

acquistò i terreni appartenuti a Brunoro da Thiene. In realtà

quella prima scelta non fu ritenuta la migliore poiché l'area

risultava troppo bassa e soggetta agli allagamenti del canale Brentella.

La decisione iniziale si spostò dai terreni della famiglia

Thiene, posti in capo alla strada Pelosa, a quelli più interni,

ma contigui ai primi, di proprietà dei Camposanpiero, antica

e nota famiglia cittadina. Alla fine vennero acquistati entrambi

gli appezzamenti di terreno racchiusi dal Brentella ad est, dalla

strada Pelosa a nord e dalla strada vicinale (oggi Via Montecero)

a ovest per complessivi dodici campi padovani (pari a 47.800 mq.)

b) La progettazione della fabbrica

Erice Rigoni, sulla scorta del

"Giornale di cassa del 1533-43" sostiene che

i lavori, iniziati nell'agosto del 1533 e ancora in corso nel 1543,

si conclusero in data imprecisata. Una conferma di tale stato di

cose viene dalla decisione presa dal Senato veneto nel 1545, per

agevolare il prosieguo del cantiere, di autorizzare il riuso di

materiali provenienti dal crollo del castello di Limena.

Come per molte altre costruzioni del

XVI secolo anche il Lazzaretto conserva gelosamente l'ignota paternità

del suo progettista.

Tra il 1532-33 a Padova sono

presenti diversi nomi celebri dell'architettura veneta. Dal 1929

opera a Venezia e in terraferma Sebastiano Serlio; nel 1532 Giovanni

Maria Falconetto è alle prese con il Monte di Pietà

in Piazza Duomo; dal 1530 Michele Sanmicheli fa la spola tra la

laguna e Verona, progettista del Palazzo Canossa a Verona (1531-1537).

Nel 1532 arriva a Padova pure Andrea Moroni da Albino (Bergamo),

il progettista della chiesa di S.Giustina, dell'ala antica del

palazzo comunale (oggi Palazzo Moroni), del cortile antico del

Bo e dell'Orto Botanico. Pochi anni dopo il suo arrivo in città,

e sicuramente dal 1539, il Moroni riceve l'incarico di ripensare

e progettare le più importanti fabbriche pubbliche delle

città, tra le quali, probabilmente, anche il Lazzaretto

alle Brentelle. |

c)Il cantiere

La fonte esclusiva,

sull'andamento del cantiere è "il Giornale di

cassa" che, oltre a riportare i quitidiani pagamenti

per la fornitura dei materiali e l'esecuzione dei lavori, ci presenta

un animato mondo di artigiani e commercianti. L'impresario

edile è un certo Giacomo da Lona (località del Trentino

da sempre nota per essere una delle principali sedi estrattive

e lavorative della pietra di porfido); l'incarico deriva dal contratto

sottoscritto il 4 Agosto 1533 nel quale appaiono elencati i prezzi  unitari a misura di murature, volti, crociere, camini, sia le

modalità di calcolo dei volumi e delle opere. Fornitore degli inerti per gli

impasti cementizi e per la posa dei materiali lapidei (trachite,

pietra di Costozza e di Nanto) è Bartolomeo Pomaran il

quale sottoscrive un accordo che prevede la consegna dei materiali

a piè d'opera e l'unità di misura - la burchiela (barca) - per le quantità recapitate. Altri contratti

si concludono con il tagliapietra Bartolomeo, il falegname Onorio

e il fornaciaio Francesco della Sega, mentre a Battista Tessaro

è affidata la fornitura della calcina. unitari a misura di murature, volti, crociere, camini, sia le

modalità di calcolo dei volumi e delle opere. Fornitore degli inerti per gli

impasti cementizi e per la posa dei materiali lapidei (trachite,

pietra di Costozza e di Nanto) è Bartolomeo Pomaran il

quale sottoscrive un accordo che prevede la consegna dei materiali

a piè d'opera e l'unità di misura - la burchiela (barca) - per le quantità recapitate. Altri contratti

si concludono con il tagliapietra Bartolomeo, il falegname Onorio

e il fornaciaio Francesco della Sega, mentre a Battista Tessaro

è affidata la fornitura della calcina.

Dopo alcuni stati

di avanzamento (1534-1535-1537) a cura del perito Giovanni Domenico

Dall'Abaco, il "Giornale di cassa" si chiude

il 5 Aprile del 1543 a riprova che il primo stralcio dei lavori

doveva intendersi o compiuto nel rispetto del progetto iniziale

o concluso per mancanza di fondi o, ancora, sospeso per inadempienze

contrattuali mosse alle imprese appaltatrici.

Fa propendere per quest'ultima

ipotesi il fatto he l'incarico di stimare i lavori non sia più

affidato al Dall'Abaco (attivo a Padova fin oltre il 1559) ma

ad una terna (arbitrale?) di tecnici, eletti dai provveditori

al Lazzaretto, formalmente costituita con un rogito del notaio

Giovanni Maria Mazzocco, che sottoscrive l'atto nelle vesti di

cancelliere della Comunità di Padova. La sottoscrizione

di cancelliere, infatti, ci riporta ad un incarico solitamente

ricoperto nell'ambito degli uffici giudiziari del tempo; il che

indicherebbe l'esistenza di un contenzioso o di una lite sorta

sulla qualità o sulle modalità esecutive dell'opera,

rimessa alla superiore autorità.

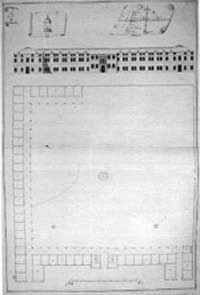

d) la struttura

architettonica

Il Lazzaretto si presentava

nelle forme di un grande chiostro a pianta rettangolare ripartito

su quattro lati, di cui due e mezzo edificati e porticati, ove

in una sequenza modulare trovavano posto 70 stanze, e i restanti

uno e mezzo definiti da alte mura. Le stanze misuravano quattro

metri per cinque ed erano dotati di due finestre verso l'esterno.

L'ala lungo il canale, rivolta a levante, si presentava a due

piani con soprastante granaio, nonché dotata, verso l'interno,

di un loggiato sovrapposto al portico.

Al centro del cortile, visibile

da tutte le stanze, stava un tempietto aperto su tutti i lati

ove un colonnato, eretto ai vertici della base ottogonale, sorreggeva

la cupola che proteggeva l'altare con la statua di S.Rocco, il

santo patrono invocato dagli appestati per ottenere la guarigione.

Nel suo insieme il complesso misurava

all'esterno circa 97 metri per 103 ed era contiguo a nord con

il cimitero comune, la grande tettoia riservata al trattamento

e distruzione delle merci infette e, infine, con un'area posta

a ridosso della strada Pelosa, ove sorgevano le casette delle

maestranze e su cui svettava una massiccia torre colombara.

Il concetto sanitario ispiratore

dei questa architettura si fondava sulla divisione delle sezioni

di ricovero delle persone colpite da malattia da quelle poste

in osservazione (quarantena) e sulla presenza di ampie finestrature

in grado di assicurare una continua ventilazione; i diversi corpi,

infine, risultavano così collegati e disimpegnati tra loro

solo attraverso spazi aperti porticati.

L'organizzazione e la gestione del Lazzaretto

Già prima della costruzione il

Lazzaretto venne dotato di un cospicuo complesso di beni fondiari

e di rendite, in grado di assicurare un cespite per pagare le

spese di amministrazione. Tra queste figuravano le rendite di

tre ospedali della città; a queste si aggiungevano le rendite

"nette", cioè una tassa fissa di due bagattini per ogni pegno acceso al Monte di Pietà e, per un

breve periodo, si aggiunsero gli utili riscossi al "passo

volante" del Bassanello, un traghetto sul Bacchiglione

appositamente istituito per facilitare il transito di persone e

merci da una riva all'altra del fiume.

L'Ufficio di Sanità doveva provvedere

alla gestione tecnico-amministrativa del complesso paraospedaliero.

Nei locali della struttura sanitaria erano ricoverati "innumerevoli

schiere di poveri"... chi veniva rinchiuso non poteva

uscire senza apposita autorizzazione. A vigilare sia

sulle persone che sulle cose vi erano all'esterno ed all'interno

guardie armate, con l'ordine di sparare contro chiunque tentasse

di fuggire o di asportare le merci poste sotto osservazione.

Note di cronaca in margine alla vita del lazzaretto

Durante l'età

veneziana, Padova fu colpita da numerose epidemie e pestilenze.

Le più note restano quelle del 1575 e del 1629-31, ma

epidemie di vario genere furono frequenti e continue. Nei periodi

sospetti merci e persone non potevano spostarsi senza la "fede

di sanità"... chi veniva fermato privo del

documento finiva immediatamente in carcere. L'esempio che segue

illustra questa condizione.

Nel 1555, anno di peste, il rapimento

della dodicenne Lucrezia Bonamico, figlia ormai orfana del celebre

professore universitario Lazzaro, fu involontariamente sventato

proprio da un posto di blocco istituito dall'Ufficio di Sanità

al passo di Curtarolo sul Brenta. I tre sequestratori avevano

rapito Lucrezia a scopo di matrimonio, senza munirsi dell'apposito

lasciapassre sanitario. Bloccati ed arrestati dalla sbiraglia

del podestà Pietro Morosini, vennero ricondotti a Padova

ed imprigionati. Dopo qualche giorno, i tre sequestratori, condannati

a morte, vennero decapitati sulla pubblica piazza, con grande

sbigottimento della città, a cui tanta severità

parve eccessiva, visto che il matrimonio non era stato consumato.

La fine del Lazzaretto

La fine del Lazzaretto

venne decretata dalla costruzione del nuovo ospedale Giustinianeo,

iniziata nel 1775. Persa l'originaria funzione di luogo d'isolamento

e di segregazione per appestati o presunti tali, il "magnifico

ed insigne" edificio che girava attorno all'ampia piazza

dominata dalla chiesetta di S.Rocco, venne totalmente abbattuto.

Con la soppressione dell'Ufficio di Sanità,

decretata nel 1810 dopo 'istituzione della Congregazione di

Carità (1807), l'area e i terreni adiacenti passarono

nel patrimonio disponibile del comune di Padova che il 14 agosto

1821 ne decretò la vendita all'asta. Nel 1826 erano ancora

pendenti i rapporti tra comune ed acquirente, per sopravvenute

difficoltà di quest'ultimo nell'assolvere l'impegno assunto;

tuttavia, poco tempo dopo, ogni traccia del secolare monumento

era definitivamente cancellata . .

Non completemente cancellata ne

è invece la memoria...il ricco fondo archivistico dell'Ufficio

di Sanità che contiene una ingente mole di documenti

sulla gestione, la vita e l'attività del Lazzaretto;

le diverse mappe che ne riproducono l'aspetto architettonico;

la toponomastiva locale che ancora attribuisce a uno scolo

l'idronimo Lazzaretto; la devozione a S.Rocco, ripresa nel 1990

dopo alcuni decenni di abbandono (Festa il 16 di Agosto nella golena del Brentella).

Ma il monumento più rilevante

resta quell'appezzamento di terreno utilizzato come fossa comune

per dare dignitosa sepoltura alle migliaia di appestati morti

tra le mura del lazzaretto: ancor oggi si attende che qualcuno

lo protegga e ne ricordi la triste funzione; sotto quella terra

riposano le reliquie di tanti nostri antenati. |